「郡上で生きる人 」vol. 1 家族で山菜をとって食べる!プチ里山暮らし体験【里山あそび〜春編〜】体験レポ

桜の季節が終わり、青々と新緑が芽吹く頃、山菜も小さく芽吹きはじめます。

郡上で暮らす人々は、自らの足で山に分け入って春の味覚『山菜』を採り、調理し、食べる文化が生活に溶け込み、受け継がれ、根付いています。

山菜は道の駅や朝市で購入するのも一つの楽しみ方です。

「自分で山菜を採りたい!」「子どもに里山を感じてもらいたい!」だけど…山菜ってどれのこと?採り方は?食べ方は?そもそも、勝手に山に入っていいの?など、知識がないと心配なことも多いですよね。

そんな悩みを解決しつつ、里山を楽しめるツアーが開催されました。地元ガイドが案内する【里山あそび〜春編〜】を体験してきたのでレポートします!

里山で暮らすガイドたち

本ツアーの舞台は、最高標高約900mに位置する郡上市高鷲町。山々に囲まれ、四季折々の遊びが楽しめるスポットです。今回は【里山あそび〜春編〜】と題して、山菜やキノコを探しに森の中を地元ガイドと共に探検します!

始まる前に、一人ずつ輪切りの木の名札に名前を書いて準備OK。参加者は、ファミリーが多く、「フキノトウとワラビくらいしか山菜を知らないからもっと知りたい」「子どもに自然と触れ合ってほしい」「キノコを採りたい」と思い思いに参加されていました。

「ペイペイと呼んでください!」と明るく愉快に話すメインガイドは、「Tabi Factoy」の水上淳平さん。高鷲町出身の木工作家であり、天然きのこ狩りや山菜採りなどを案内する山ガイド、罠猟師としても活動されています。彼は、自分が山に入ることが楽しく、その楽しさをシェアしたくて山のガイドをはじめたそう。

サブガイドの谷口千春さん。高鷲町にて旦那さんと一緒に簡易宿舎を営んでいます。料理人でもある旦那さんはご飯担当スタッフ。

森に入って山菜を採る

森の中に入る前に、水上さんから大事な注意事項!

「山には、毒のある草木・キノコがあります。特にこの“ウルシ”という植物は、かぶれてしまうので触らないようにしましょう!茎の部分が赤くなっていればわかりやすいですが、他の山菜と間違えることもあるので、注意しましょう!」

森の中には、数えきれないほど、多種多様な草木が存在します。今回探す美味しい山菜だけでなく、毒のあるもの、食べられないもの、触れてはいけないもの…。ガイドがいるおかげで草木を知り、安心安全に里山遊びができますね!

森に入ると早速見つけたのは『コシアブラ』(郡上弁ではコンテツと呼ばれています)。山菜の女王と呼ばれるほど香り高い風味を持っています。木の先にある新芽をポキッと採取。木の成長のため、下の方にある新芽は残しておきます。

足元には、『ヨモギ』が。ヨモギは日本で30種以上あるとされており、水上さん曰く、同じヨモギでも生えている場所によっても香りが違うのだとか!

今度は、見上げると3〜4mの木の先に『タラの芽』が!タラの芽は山菜の王様と呼ばれ、コシアブラよりも肉厚でコクがあります。見つけたタラの芽は高い場所にあったので、水上さんが少し枝を切り落としてくれて、タラの芽を採取!木の幹や枝にはトゲがあるので慎重に。

「あ!こっちにも見つけた!」「これ採っていい?」

と我先にとどんどん採る子どもたち。

それを横目に、黙々と採る大人たち。

山の中で宝探しをしているような楽しさと、草木や土に触れ、どこか懐かしいような感覚を全身で味わいました。

自分で採った山菜を森で食べる

森から帰ってきたら、今度は食べる準備をしましょう!

まずは、種類ごとに分けてから土汚れなどを水で洗い流します。

この時も子どもたちは、率先して役割分担をしながら準備を進めていました。

採ってきた山菜

・コシアブラ

・タラの芽

・ヨモギ

・タンポポ

・ツクシ

・シイタケ

ツクシのはかま(茎を覆っている葉っぱにあたる部分)は硬いので取り除いたり、シイタケは食べやすいように一口サイズにちぎったりして、下準備OK。

ここからは、スタッフに渡して、森の中で天ぷらをいただきます!

青空のもと、自分たちが採った山菜を目の前で天ぷらにしてもらい、その場で食べます。パチパチと揚がる音を森の中で聞けるなんて…!

天ぷら以外にも水上さんと谷口夫妻が用意してくれた食事は、山の恵みがたっぷり。釜で炊いたご飯、鹿肉のしゃぶしゃぶ、筍の煮付け、自家製にら醤油・ふき味噌・ふき醤油。お皿に、朴葉寿司にも使われるホオノキの葉っぱ(朴葉)を敷いて。

「朴葉の上に熱々のご飯をのせると、熱で朴葉の香りがご飯に移っておすすめですよ!」と谷口さん。アドバイス通りにのせると、ほのかに爽やかな香りを感じられました。

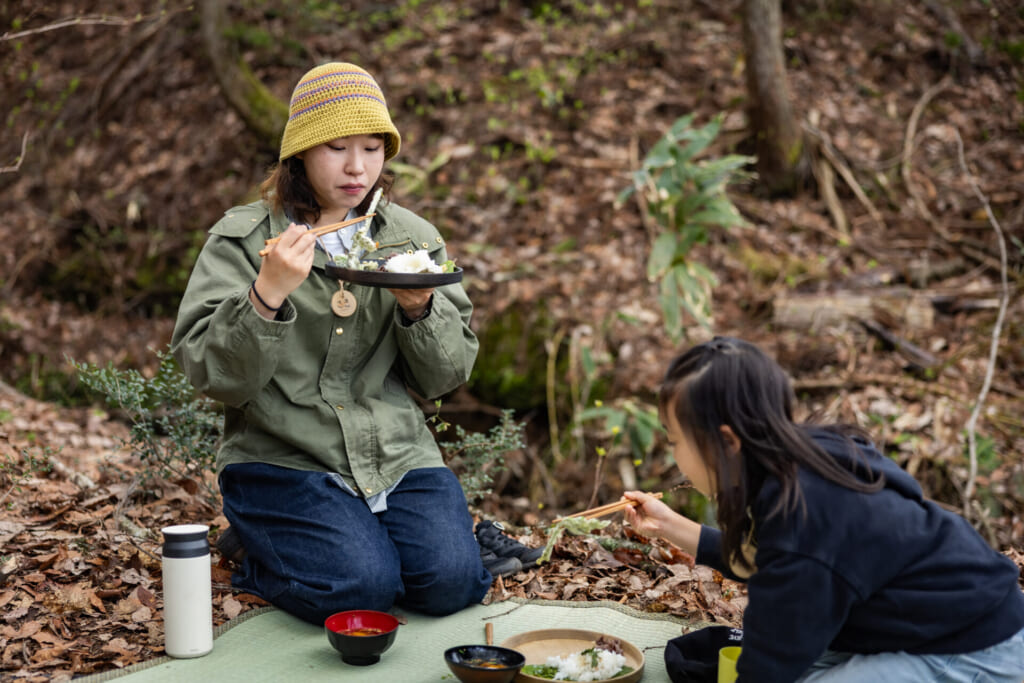

食べる時は、敷いたゴザに座って、みんなでいただきます。森の草木と同じ目線になって、立っている時よりも森を近くに感じる穏やかな時間でした。

食べ終わってからも森の空気を楽しむ人や「タンポポ美味しかったから採ってくる!」とおかわり採取にいく子どもたちも。

キノコの菌付けを体験

お昼ご飯も終わり、続いてキノコの菌打ちをします。菌打ちとは、キノコの菌を培養した駒(種駒)を原木に打ち込む作業です。キノコは、この原木を栄養にして生えてくるそうです。実はキノコの種類と原木の種類には組み合わせがきまっているのだとか!今回は、シイタケの菌なので原木はコナラを使います。

家族で協力し合いながら菌打ち!最初にドリルで穴を開け、種駒を穴にトンカチで打ち込みます。打ち終わったら、自分の名札を原木につけて完成!

最初は山や森に興味がなかった子どもたちも、知らないうちに友達を作って、ツアーの終わりには一緒に森へ山菜を採りに行く姿も見られました。子どもだけでなく大人も楽しくていつの間にか夢中になっていました。

自然と山や森に行きたくなる。

まさに山に入る一歩目につながる体験だったのではないでしょうか。

郡上の野遊びを紹介する公式LINEがあります。お友達登録いただけるとツアー情報が届きますので、チェックして家族で自然を楽しみましょう!

今回の講師、水上淳平さんがどうしてこのようなガイドツアーを開催しているのか、また、どんな幼少期を過ごしてこの生業に辿りついたのかを取材した、インタビュー記事はこちらから。

郡上で生きる人-水上淳平-

郡上の山で育った若者が紡ぐ 里山の暮らしを生業とした新しい生き方